Зауралье в XVII — XIХ вв. [1]

Бескрайние зауральские малонаселенные просторы с их природными богатствами, особенно с плодороднейшими целинными землями, влекли в эти края русских переселенцев. Реки, озера региона славились рыбой: в Тоболе водились осетры, в Миассе — стерлядь и нельма; в лесах было много дичи — кабанов, оленей, лосей, косуль, бобров...

Чтобы защититься от частых набегов степняков-кочевников, первопроходцам необходимо было создать целую систему оборонительных линий по берегам рек Исети, Ишима, Пышмы, Миасса, Суери и др.

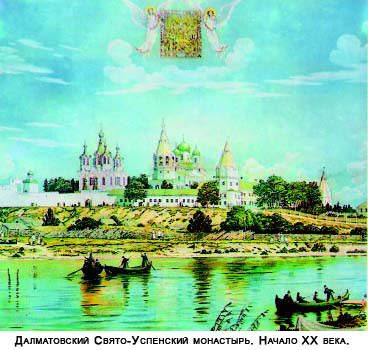

Первым крупным населенным пунктом Южного Зауралья стал основанный в 1644 году Далматов монастырь. Его строитель — Дмитрий Иванович Мокринский, сын казака, награжденного за заслуги перед Отечеством званием дворянина, и матери-татарки из рода знатного тюменского мурзы Илигея Магметова. Дмитрий Иванович долгое время служил в Тобольске, затем ушел в Невьянский монастырь и был пострижен в монахи с наречением имени Далмат. В поисках уединения он тайно покинул монастырь, взяв с собой икону Успения Божией Матери. Разыскивая незаселенное, пустынное место, 50-летний Далмат избрал его на Белом Городище при впадении реки Течи в Исеть. Земля, на которой поселился монах, принадлежала мурзе Илигею. Со временем он дал монаху грамоту о передаче своей вотчины в вечное владение.

Первым крупным населенным пунктом Южного Зауралья стал основанный в 1644 году Далматов монастырь. Его строитель — Дмитрий Иванович Мокринский, сын казака, награжденного за заслуги перед Отечеством званием дворянина, и матери-татарки из рода знатного тюменского мурзы Илигея Магметова. Дмитрий Иванович долгое время служил в Тобольске, затем ушел в Невьянский монастырь и был пострижен в монахи с наречением имени Далмат. В поисках уединения он тайно покинул монастырь, взяв с собой икону Успения Божией Матери. Разыскивая незаселенное, пустынное место, 50-летний Далмат избрал его на Белом Городище при впадении реки Течи в Исеть. Земля, на которой поселился монах, принадлежала мурзе Илигею. Со временем он дал монаху грамоту о передаче своей вотчины в вечное владение.Далматовский монастырь стал базой для новых пришельцев, расселявшихся на монастырских землях по долине реки Исеть и ее притокам. Здесь появляются новые поселения: слобода Служилая, деревни Нижне и Верхне Ярские, Затеченская, Широковка, Ключевская. Скоро монастырь стал крупнейшим экономическим центром Зауралья. В конце XVII и начале XVIII веков Далматов монастырь являлся мощной крепостью, оборонявшей Исетский край от набегов степных кочевников. В 1713-1722 годах его обнесли кирпичной стеной с башнями, амбразурами и тремя въездными воротами. Высота каменных стен достигала 6 метров, многоэтажных башен — до 21 метра.

В 1660 году на Исети возникло еще одно новое крестьянское поселение — Мехонская слобода. Слободы представляли собой военно-оборонительные сооружения с находившимися в них служилыми людьми — казаками, драгунами, стрельцами, пушкарями, солдатами. Под охраной находившихся в слободах и острогах военных гарнизонов на подведомственной территории возникали поселения такого типа, как деревни, починки, выселки, заимки.

Комплекс всех этих поселений и составил со временем новый земледельческий район на свободных, ранее никем не занятых землях, на которых селились все желающие заниматься мирным трудом — хлебопашеством, животноводством, различными промыслами и ремеслами.

Во второй половине XVII века стали возникать слободы в районе среднего Притоболья. Одной из первых здесь была основана в 1659 году Ялуторовская слобода, которая быстро росла, и в 1686 году в ней насчитывалось 169 дворов.

Когда Курганская слобода стала городом, пришлось менять ее внешний облик. Если раньше дома строились без плана, не было никаких улиц и площадей, то теперь нужно было соответствовать городовому статусу.

В 1786 году генерал-губернатор Евгений Петрович Кашкин распорядился спроектировать план застройки Кургана взамен старой, хаотичной, доставшейся в наследство от Курганской слободы. Новый план предусматривал регулярную застройку с параллельно расположенными улицами вдоль берега Тобола и с перпендикулярными переулками, упиравшимися в реку.

В 1789 году было составлено подробное описание сибирских наместничеств, в котором дается характеристика всех сибирских городов, в том числе и Кургана. Согласно этому описанию, Курган на тот момент протянулся над Тоболом на 2,5 версты при ширине застройки от 40 до 50 сажен и делился на три части – центральную и два предместья, или конца. «Концы же города названия имеют: верхний – Шавриной, а нижний – Тихановой». Окружность города составляла 7 верст.

В Кургане тогда насчитывалось около 200 домов, две кожевни, одна мыловарня и три кузницы. Присутственные места располагались в центре города, но своих зданий не имели – для их размещения арендовали обывательские дома. Население города было немногочисленно – 526 мужчин и 545 женщин. В основном это были государственные крестьяне, отставные военные, купцы и мещане.

Одновременно с Курганом было положено основание городу Шадринску. На левом берегу Исети, на месте Шадринской заимки появился крестьянин-слободчик Юрий Никифорович Малечкин по прозвищу Юшка Соловей. В 1662 году власти повелели ему заложить острог и слободу. Первыми жителями нового селения были крестьяне и беломестные казаки. К 1665 году в Шадринской слободе проживало 30-40 человек, а в начале XVIII века насчитывалось уже около 3 тысяч человек. В 1712 году слобода была переименована в город. Он стал называться Архангельским Шадринским городом или Малоархангельском (из-за находившегося здесь храма Архистратига Божия Михаила). Однако первоначальное название вскоре утратилось и город стал называться проще — Шадринск. До 30-х годов XVIII века Шадринск играл роль военной крепости, защищавшей южные границы Исетского края от набегов степных кочевников. По мере продвижения русского населения на юг, на берега Миасса и Среднего Тобола, город потерял свое былое военное значение и превратился в один из крупных хозяйственных центров Южного Зауралья.

Активное заселение нашего края приводило к значительному росту его населения. В 50-е годы XIX века в Курганском округе проживало около 180 тыс. человек, в то время как в Челябинском уезде — 142 тысячи. Темпы роста населения на территории Южного Зауралья превышали общероссийские показатели почти в три раза. К середине XIX века Курганский округ по численности населения вышел на второе место в Сибири после Ишимского.

К началу 60-х годов XIX века территория нашего края была полностью заселена. Главными причинами, способствовавшими этому, являлись благоприятные условия для ведения крестьянского хозяйства, наличие значительного количества свободных плодородных земель, относительная хозяйственная самостоятельность крестьянства и других категорий населения, практическое отсутствие в крае помещичьих крестьян и преобладание среди крестьянства категории государственных крестьян, которые были лично свободными.

[8]

[8]С курганской землей оказалась связана судьба 15 россиян — участников восстания на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Вот их имена: Н.В. Басаргин, Ф.М. Башмаков, А.Ф. Бригген, В.К. Кюхельбекер, В.Н. Лихарев, Н.И. Лорер, М.М. Нарышкин, М.А. Назимов, И.С. Повало-Швейковский, А.Е. Розен, П.Н. Свистунов, И.Ф. Фохт, Д.А. Щепин-Ростовский.

Декабристы отбывали ссылку в Кургане в разное время на протяжении 27 лет — с 1830 по 1857 год. Выходцы из высшего, дворянского сословия, люди высокообразованные, владевшие многими иностранными языками, интересовавшиеся историей, политикой, философией, литературой, медициной, экономикой, юриспруденцией, оставили свой неповторимый след в этих сферах человеческой жизни на российской и ее органической части — курганской земле. Они дарили книги, делали денежные пожертвования на культурные нужды зауральцев, оказывали медицинскую помощь местному населению. Их письма, дневники, воспоминания сохранили для потомков немало уникальных сведений о Южном Зауралье второй четверти XIX века, о Кургане, о жизни его людей.

В «Записках декабриста» А.Е. Розен так описывает Курган 30-х годов XIX века: «Город построен на левом берегу Тобола, имеет три улицы продольные с пятью перекрестными переулками; строения все деревянные, кроме двух каменных домов. Один из них — красивый, посредине площади — чиновника Розинга. В этом доме помещены все присутственные места уездные. На углу площади — другой дом каменный, купеческий. Так как все пространство, занимаемое городом, имеет склон к Тоболу, то улицы и дворы на песчаном грунте почти всегда были сухи и опрятны; летом можно было жаловаться только на пыль. Мало садов, мало тени и зелени, несколько кущей тощих берез за городом, одним словом, вид города не привлекателен; все почти уездные города в Сибири походят более на села и большие деревни…».

[9]

[9]В городе из восьми улиц (не считая многочисленных переулков) работали 15 магазинов и 33 лавки «съестных припасов», а также более сотни частных лиц торговали мясом, рыбой, хлебом, колбасой и кондитерскими изделиями. Для приезжих были открыты четыре постоялых двора, 14 харчевен и одна гостиница.

Дворянская улица в городе Кургане (ныне ул. Советская). Конец XIX – начало ХХ вв.

Дворянская улица в городе Кургане (ныне ул. Советская). Конец XIX – начало ХХ вв. Нижние торговые ряды в городе Кургане. Конец XIX – начало ХХ вв.

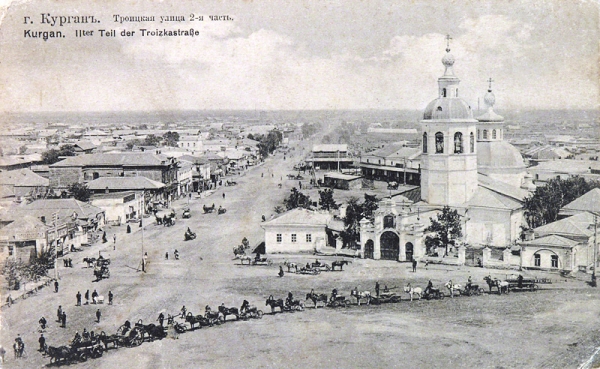

Нижние торговые ряды в городе Кургане. Конец XIX – начало ХХ вв. Троицкая улица в городе Кургане (ныне ул. Куйбышева). Конец XIX – начало ХХ вв.

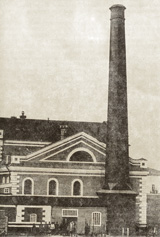

Троицкая улица в городе Кургане (ныне ул. Куйбышева). Конец XIX – начало ХХ вв.К концу века выросла и окрепла курганская промышленность. Наиболее крупными являлись винокуренный, пивоваренный и мукомольные заводы Д.И. Смолина, оснащенные по последнему слову техники. Смолин первым установил на своих заводах паровые машины системы «Танге» и локомобили (динамо-машины) Шуккерта, которые приводили в действие механизмы и освещали цеха электричеством – за двадцать лет до строительства первой городской электростанции. Использование самого современного по меркам того времени оборудования помогало добиться очень высокого качества продукции. Крупчаточная мука с мельницы Д.И. Смолина весьма высоко ценилась на рынке, ее сбывали не только по всей Тобольской губернии, но и в Омске, Петропавловске, Иркутске, Нижнем Новгороде и Москве.

Винокуренный завод Д.И. Смолина. 1895 год.

Винокуренный завод Д.И. Смолина. 1895 год. Д.И. Смолин, крупнейший промышленник Зауралья.

Д.И. Смолин, крупнейший промышленник Зауралья.«Может быть, не каждому известно, – писала «Памятная книжка Тобольской губернии на 1884 год», – что турок получает коровье масло из Сибири, лондонская гостиница освещается стеариновой свечей из сибирского сала, пуховая шляпа, покупаемая европейцем, приготовлена из шерсти сибирского зайца, сапоги, красующиеся на ногах немца, выделываются в Лейпциге из сибирской кожи…».

Кроме электричества в Зауралье приходят и другие технические новинки. Уже в конце 80-х годов XIX века в Кургане успешно действовала телеграфная станция, через которую за год проходило более восьми тысяч депеш; с 1894 года для служебного пользования открыты восемь телефонных станций. С 1884 года купцом Шубиным была «заведена» типография для выполнения частных заказов, а в 1891 году открывает свое фотоателье Алексей Иванович Кочешев – замечательный фотограф, благодаря работам которого мы и сегодня можем увидеть Курган таким, каким он был в конце XIX – начале XX века.

Фотография А.И. Кочешева. Курган, начало ХХ века.

Фотография А.И. Кочешева. Курган, начало ХХ века. Курганский фотограф конца XIX – начала ХХ веков А.И. Кочешев.

Курганский фотограф конца XIX – начала ХХ веков А.И. Кочешев.Проведение через Курган в 1893-1894 годах железной дороги способствовало небывалому экономическому подъему. Железная дорога сразу же «приблизила» Зауралье к европейской России. Значительно увеличился поток товаров, идущий к столичным центрам и через порты – в страны Европы. Две транспортные конторы – «Надежда» и «Россия», открытые на станции Курган, едва справлялись с объемом перевозок. Подводы, нагруженные мясом, сырыми кожами, салом, маслом, патокой, круглосуточно тянулись к товарным дворам.

Привокзальная площадь. Курган, 1915 г.

Привокзальная площадь. Курган, 1915 г. Железнодорожный мост через Тобол у города Кургана. 1913 г.

Железнодорожный мост через Тобол у города Кургана. 1913 г.Конец XIX века — время бурного развития маслоделия в Зауралье. В 1894 году петербургский купец А.А. Вальков открыл в селе Утятском первую в Курганском уезде маслодельню, а вскоре здесь началась маслодельная лихорадка. К 1900 году в Курганском уезде было уже 60 маслозаводов.

Маслодельный завод купца А.А. Валькова в с. Утятском Курганского уезда. Конец XIX – начало ХХ вв.

Маслодельный завод купца А.А. Валькова в с. Утятском Курганского уезда. Конец XIX – начало ХХ вв.В 1896 г. датская фирма «Паллизен» начинает экспорт зауральского сливочного масла. Годом позже открываются контора М.Д. Кучкова, отправляющая за границу яйца и масло, и контора торгово-промышленного Товарищества «Бр. В. и Н. Бландовы», работавшая для Лондона. В 1898 году открываются конторы Э.Ф. Эсман, с отправкой продукции в Данию и Англию, и «Густав Беккер» – с отправкой масла, яиц и дичи в Германию. Еще через год в Кургане появляется отделение знаменитой фирмы Г.Г. Фиента, также отправляющей масло, дичь и живность в Лондон, открывается датская фирма «Карл Гольбек».

Курган постепенно превращается в центр сибирского маслоделия. Из Зауралья маслоделие распространилось на всю Западную Сибирь, где к 1913 г. было уже более 4 тысяч маслодельных заводов. В Кургане была открыта контора Союза сибирских маслодельных артелей, управляющая тобольскими и отчасти томскими производителями масла. В объединение входило 27 артелей и маслозаводов. 80 % всего масла союз отправлял в Англию, 12 % - в Германию, 8 % шло на внутренний рынок. Союз Сибирских маслодельных артелей возглавил А.Н. Балакшин, став его первым и бессменным руководителем. Организация имела свои конторы в Москве, Берлине, Лондоне. Благодаря деятельности Союза Россия к 1912 г. по экспорту масла вышла на второе место в мире, уступив Дании.

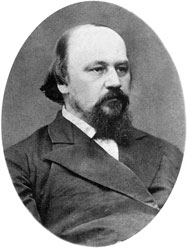

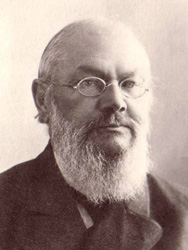

А.Н. Балакшин, директор Союза Сибирских маслодельных артелей

А.Н. Балакшин, директор Союза Сибирских маслодельных артелей  Здание главной конторы Союза сибирских маслодельных артелей. Курган, начало ХХ в.

Здание главной конторы Союза сибирских маслодельных артелей. Курган, начало ХХ в. Погрузка масла в вагоны на станции Курган. 1910 г.

Погрузка масла в вагоны на станции Курган. 1910 г. Группа специалистов-маслоделов на Курганской сельскохозяйственной выставке. 1901 г.

Группа специалистов-маслоделов на Курганской сельскохозяйственной выставке. 1901 г.| Этапы зауральской истории: с древнейших времен до конца XVI века [13] [14]XVII — XIХ века [1] ХХ-XXI век [15] |